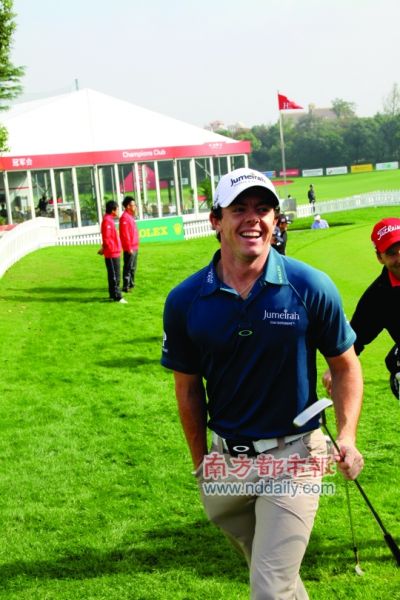

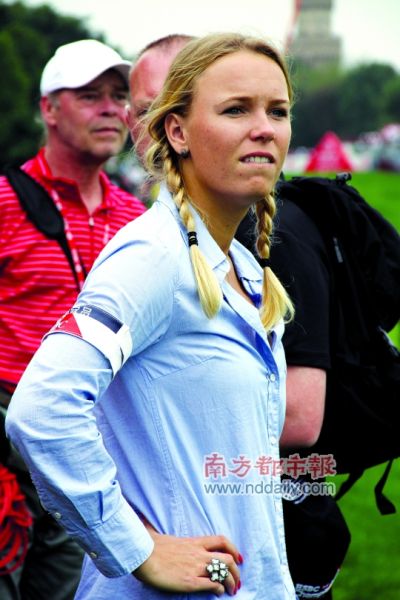

2011年,麥克羅伊事業和愛情雙豐收,女友沃茲尼亞奇的到場助陣更使他人氣急升。

2011年,麥克羅伊事業和愛情雙豐收,女友沃茲尼亞奇的到場助陣更使他人氣急升。

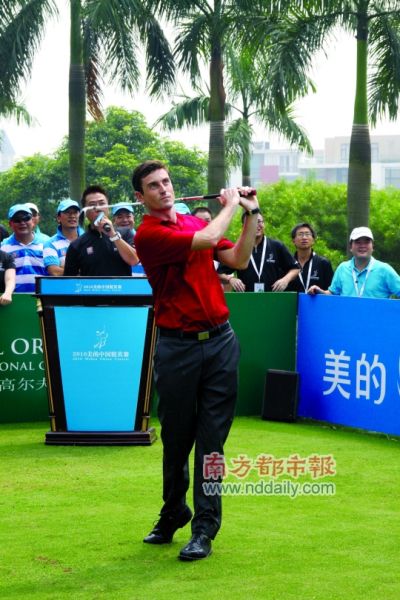

斯科特和他的新球童威廉姆斯為2011高壇帶來不少談資。

斯科特和他的新球童威廉姆斯為2011高壇帶來不少談資。 只有商業活動才會使伍茲在2011年裡擠出如此燦爛的笑容。

只有商業活動才會使伍茲在2011年裡擠出如此燦爛的笑容。 塞林格的豪言壯語已經隨著他的下台成為歷史。

塞林格的豪言壯語已經隨著他的下台成為歷史。 IC圖片湯普森是2011女子高壇的一個奇蹟。

IC圖片湯普森是2011女子高壇的一個奇蹟。

歐洲當紅

歐元疲軟、飯碗不安全,對歐洲人來說,在這個聖誕節,應該沒有比他們的高爾夫球手更靠譜的了。過去的兩年裡,高爾夫球場上的歐洲人牛氣沖天,和他們頹廢的經濟形成鮮明對比。

北愛爾蘭,這個人口不過一百來萬的地方,在過去的一年半中捲走了三項大滿貫冠軍———繼麥克道維爾贏得2010年美國公開賽后,麥克羅伊和達倫·克拉克在2011賽季分別拿下美國公開賽和英國公開賽。2011年底的世界前10名里,歐洲人佔據了前4名。這應該可以告慰巴列斯特羅的在天之靈———當年正是他的出現,打破了美國和南非幾大巨頭(尼克勞斯、普萊爾、湯姆·沃森)對職業高爾夫的壟斷。

34歲的唐納德這一年把人生的酸甜苦辣都嚐遍了,世界第一,史無前例的歐美雙料獎金王,加上父親的去世和當爸爸。還有一項事業等著他去完成———和前任世界第一、同胞維斯特伍德一樣,他還缺少一個大滿貫冠軍。如果要列一個“偉大高爾夫球手必須要做的十件事”,贏一項大滿貫應該要排在第一位。現在,比唐納德小一輪的麥克羅伊都已經做到了,就看這幾位老大哥的了。

弱勢反彈

沒搞錯吧?伍茲贏了一場18人陣容的非正式美巡賽能讓這麼多人亢奮?事實是,一年半前還是世界第一的伍茲,已經兩年沒贏球了。

如果沒有這場胜利,2011賽季會是伍茲職業生涯最糟的一年(沒有之一)。他今年基本走出了性醜聞和離婚的糾纏,但比賽的表現還是乏善可陳,最多的新聞還是發生在場外———他炒了球童、炒了IM G外加搶了別人的球童。“這是我職業生涯最偉大的一場胜利。”聽聽威廉姆斯被炒掉後、為斯科特背包贏得WGC普利司通邀請賽后的感言就知道他有多不忿。不過在昔日好友這些咄咄逼人的質疑叫罵甚至帶種族歧視性質的言論中,伍茲表現出了足夠的風度。不止一家外媒感嘆,這兩年的經歷讓老虎成熟了許多。

到明年我們才知道,這是伍茲的反彈還是反轉。別忘了,伍茲去年底在雪佛龍世界挑戰賽的表現也不賴———他最終獲得亞軍。一個關鍵的問題是,現在他的對手再也不是米克爾森、埃爾斯那些親眼目睹天王誕生的那一代人,而是眼睜睜看著神話破滅的年輕人———伍茲居然也能兩年不贏球,居然也可以掉到世界第58!德國人凱梅爾說得很到位:“現在已經沒有人真正面對伍茲時會發怵了。”

華人之星

奧查婭退役後的女子世界第一是誰?在2010賽季一年的亂戰後,這個問題終於有了答案。來自中國台灣的曾雅妮2011年在世界範圍內席捲12個冠軍,其中包括7場LPGA賽(2場大滿貫),曾雅妮在女子世界已經沒有對手,所以她被男子美巡賽看上了———明年的波多黎各公開賽已經正式向她發出了邀請。韓國人很鬱悶,她們在女子高壇有最強大的整體實力,但從索倫斯坦到奧查婭再到曾雅妮,三代真正意義上的女王都不是她們的人。斯密達,繼續努力吧。

中國內地女球手這一年的表現也不賴———馮珊珊獲得兩個日巡冠軍,加上在LPG A一年的穩定表現,世界排名已經升到了第13.葉莉英在日本也有冠軍進賬。中國職業高爾夫的發展,和網球一樣,要靠女子帶動男子,中高協這句話看來說對了。

高網聯姻

麥克羅伊和沃茲尼亞奇,斯科特和伊万諾維奇,高爾夫和網球再次聯姻。前一對是各自領域裡正當紅的新生代,而後一對是公認的俊男美女(當然前提是成績也過得去),無論怎麼說都算門當戶對。年底麥克羅伊的亞太之行和斯科特在家鄉澳大利亞參加的幾場比賽中,這兩對情侶頻頻亮相。不過太高調似乎總不是什麼好事,加西亞和辛吉斯、諾曼和埃弗特,都沒有善終。另外,女高爾夫球手什麼時候找個打網球的男朋友呢?

既然提到斯科特,那就說說長推桿。澳大利亞帥哥重新搭上伊万諾維奇,不知道其中有沒有他今年成績回暖的原因。斯科特近兩年贏得三個冠軍,從世界50名開外回到世界第5,所有的技術分析都指向一點:他換的長推桿。說實話,斯科特這個帥小伙用支頂胸口的老人推桿看著讓人彆扭,但它確實管用。受益於長推桿的當然還有美國PG A錦標賽冠軍基根·布拉德利———他也是用腹式推桿贏下大滿貫的第一人。一直不受待見的長推桿如今在職業球手中正呈蔓延之勢,連米克爾森都躍躍欲試,甚至引發了長推桿是否違反規則的爭論。

又見神童

繼丹麥神童麥克羅伊、意大利神童曼納瑟羅等著名神童之後,2011年又誕生了兩位新神童:20歲的英格蘭小伙湯姆·路易斯和16歲的美國少女萊克西·湯普森。

路易斯在今年英國公開賽首輪以65桿獲得併列領先,這是業餘球手在英國公開賽單輪最佳成績。隨後,英格蘭小將在轉職業後的第三場歐巡賽便拿到了冠軍,創造了歐巡賽附屬會員最快速度奪冠的歷史。這個成就甚至超過了伍茲和麥克羅伊,路易斯因此當選為2011賽季歐巡賽最佳新人。先後在納維斯塔精英賽和迪拜女子大師賽奪冠后,湯普森成為LPG A和女子歐巡賽兩大巡迴賽最年輕的冠軍,同時成為LPG A最年輕的會員。這些神童年少成名,前途不可估量。

同一亞洲

騙子太多,連傻子都不夠用了,忽悠贊助商辦比賽不是那麼容易的。同一亞洲巡迴賽搞到第3年,實際辦了10場比賽,和2010年持平,僅僅相當於澳大利亞人本·塞林格在2008年描繪的“到2011年比賽場次不少於20場”藍圖的一半。更重要的是,這個新生的巡迴賽一直沒有得到高爾夫世界足夠的承認(世界排名積分很低,獎金王沒有打大賽的資格)。堅持不住的首席執行官塞林格已經於今年11月下台,韓國人開始把持大局。作為同一亞洲發起人之一的韓巡賽和韓國PG A一直腳踩兩條船,他們至今仍在日程裡保留著兩場亞巡賽。澳大利亞人的失勢、日本的游離,讓同一亞洲有分崩離析的危險。韓國人發現風向不對可以掉頭,但是把全部身家都押上了的中高協呢?